Miedo crónico: ¿por qué hay personas incapaces de superar un trauma?

El 7% de los españoles padecen trastorno por estrés post taumático

Escucha la crónica de Sefi García

Publicado el - Actualizado

7 min lectura0:53 min escucha

El 7% de los españoles padecen trastorno por estrés post taumático. Seguro que has oído hablar de el y probablemente lo asocias con militares que han entrado en combate o con víctimas de atentados, pero también te puede afectar si sufres una DANA, si un incendio arrasa tu hogar o por sucesos que te producen pánico.

Lo normal es que con el paso del tiempo ese miedo vaya desapareciendo, aunque lo recuerdes.

Las personas con estrés post traumático lo reviven una y otra vez. La cuestión es ¿por qué hay personas que son capaces de superarlo, de apagar ese botón de alarma, y otras no?

Los científicos se afanan por desvelar este misterio médico y en buscar pautas que permitan normalizar ese circuito cerebral que regula una emoción tan intensa, tan humana y tan arraigada en nuestro ADN como formula natural para garantizar nuestra supervivencia. U

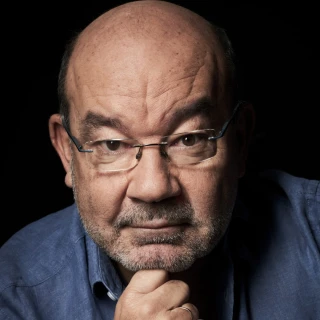

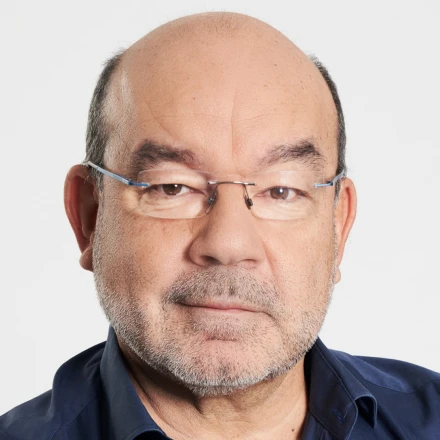

n equipo de investigadores de la Universidad Francisco de Vitoria ha dado con algunas claves fisiológicas que estarían detrás de esa dificultad patológica de superar el miedo.

Ante un suceso traumático, lo habitual es que pasado un tiempo recordemos, pero superemos ese miedo. El estrés post traumático nos lleva a revivirlo constantemente, a entrar en un bucle de pánico.

“Si tú te quemas con el fuego, pues es normal que ante esa amenaza pues has creado ese miedo, que es una memoria en el fondo-nos pone como ejemplo Fernando Berrendero, el investigador principal- entonces, durante los primeros días pues evitas el fuego, porque como has creado ese miedo, intentas evitarlo. Claro, y eso es sano, es fisiológico, porque te hace ser precavido y evitar esa amenaza. Si no la tuviéramos, pues te quemarías al día siguiente, te podrías morir. Es un mecanismo de supervivencia, pero claro, si pasado mucho tiempo tú sigues pensando en el fuego como en los primeros días, pues claro, has extinguido esa respuesta, la tienes muy acelerada, muy exacerbada, mejor dicho, y eso pues ha generado un trauma, que es una patología, porque no has extinguido la respuesta, que es lo fisiológico, con el tiempo”.

MIEDO PATOLOGICO

El investigador señala que un 7% de la población, por razones que se desconocen, desarrolla ese miedo crónico que puede estar detrás de muchos casos de ansiedad, por ejemplo. Como no hay evidencias de cuál es el mecanismo que desencadena esa incapacidad de “apagar la alarma”, tampoco hay un tratamiento específico para ayudarles a regular “ese circuito del miedo” en su cerebro, incapaz de extinguir la respuesta lógica a una amenaza que ya no existe.

Se tratan con “antidepresivos, en algunos casos con ansiolíticos, típicos fármacos para dormir a veces o quitar la ansiedad, a veces con antipsicóticos, pero bueno, son tratamientos inespecíficos que tienen en general bastantes efectos adversos y que no van en realidad a la raíz de ese circuito del miedo que puede estar desregulado y que es la base de estas patologías que son más específicas”.

El objetivo de la investigación del equipo liderado por el profesor Berrendero, publicada en la revista científica internacional Translational Psychiatry, fue justamente estudiar las diferencias fisiológicas entre aquellos individuos capaces de superar ese miedo, los resilientes, y aquellos que lo cronificaron, los susceptibles.

Para ello utilizaron ratones “una vez que podemos separar en nuestros modelos animales estas dos poblaciones de resilientes, los que se recuperan de trauma y los susceptibles, aquellos que no, estudiamos, qué características neurobiológicas y neuroquímicas tiene cada una de estas poblaciones que nos permita poder conocer en qué se basa esa diferencia interindividual y quizá también, pues el descubrir nuevas pistas terapéuticas para asignar más en estos tratamientos”.

HORMONAS, MICROBIOTA Y GENES

Los ratones mostraron diferencias fisológicas claras en los tres factores que analizaron.

Comprobaron las hormonas relacionadas con el estés “y en este sentido sí que vimos, por ejemplo, que los animales que eran susceptibles, aquellos que extinguían mal el miedo, tenían niveles, por ejemplo, elevados de corticosterona en plasma en la sangre, es el equivalente al cortisol en humanos, que es la típica hormona de estrés, pues lo tenían bastante aumentados aquellos animales que no extinguían bien el miedo. Vimos también otros factores hormonales relacionados con el estrés que también estaban alterados”.

Analizaron la mocrobiota, es un ecosistema complejo y dinámico compuesto por miles de millones de microorganismos que habitan en nuestro cuerpo y que son esenciales para nuestra salud, y “de forma curiosa vimos cómo la composición de la microbiota era diferente en función del grupo de población, de tal forma que aquellos ratones que eran resilientes, que extinguían bien el miedo, en general tenían una microbiota más rica, más variada, más rica, de aquellos ratones susceptibles. De hecho caracterizamos también algún género o familia específica que era diferente entre ambas poblaciones”.

La tercera diferencia notable la encontraron en un grupo de genes. “Nos fuimos a un área cerebral específica que es la amígdala. La amígdala es un núcleo del cerebro que forma parte del sistema límbico. El sistema límbico es la parte más irracional del hombre, pues aquello que medía más comportamientos más básicos como el placer, la agresividad, el miedo, pero que son básicos para sobrevivir. Y vimos más de 30 genes alterados que se expresaban de forma diferente en resilientes respecto a la población de susceptibles”.

¿POR QUÉ ES MÁS FRECUENTE EN MUJERES QUE EN HOMBRES?

Las estadísticas confirman que el estrés post traumático, el miedo resiliente, es más frecuente en las mujeres que en los hombres,

Pero la razón está aún por descubrir. En el estudio dirigido por el profesor Berrendero introdujeron ratones hembra, que no se suele hacer , justamente “ a nivel epidemiológico se sabe que las mujeres son más prevalentes para el desarrollo del síndrome estrés postraumático que los hombres, aunque el objetivo del estudio no era hacer una comparación directa entre los machos y las hembras, sino ver un poco qué factores de las hembras podían influir, pero cuando analizamos los datos en conjunto sí vimos claramente que los ratones hembra a nivel comportamental extinguían el miedo más lentamente que los machos. Esa extinción del trauma es más lenta o está un poco más dificultada en las hembras, en los ratones hembra con respecto a los ratones macho”.

Las razones son complejas y todavía no han sido estudiadas, aunque hay sospecha científica de que puede deberse a un compendio entre factores biológicos, evolutivos y sociales. “Si a nivel evolutivo las mujeres siempre han cuidado más de las crías que los hombres, pues a lo mejor el que extinga más lentamente el miedo hace que sean más precavidas. Eso tiene un valor evolutivo. ¿Por qué no podría ser? También se habla de factores a lo mejor sociales en el sentido de que, quizá las mujeres también están más expuestas a traumas, a violencia sexual que los hombres y a lo mejor por eso también eso puede tener repercusión en que ese porcentaje de estrés post-traumático sea mayor en mujeres que en hombres”.

EL SIGUIENTE PASO

La investigación es todavía muy preliminar, confiesa el investigador, pero ya apunta maneras para que en poco tiempo se puedan personalizar tratamientos que ayuden a las personas con estrés post traumático a normalizar su miedo. El estudio con ratones ha detectado 31 genes alterados de los cuales 14 de ellos coinciden con los de los seres humanos implicados en la ansiedad y la depresión. Es una buena pista .

Ahora, “a raíz de todas estas pistas, de todos estos factores que hemos visto alterados, pues sería coger algunos de ellos e incidir directamente en el comportamiento de los modelos animales y ver cómo podemos acelerar la extinción del miedo en algunos casos o, bueno, modularla en función de todas estas pistas, de todos estos factores que hemos descubierto. Una vez que, a lo mejor, el modelo animal ya funcione, que alguno de estos factores modifique el comportamiento, que, como digo, pues tenga una repercusión en acelerar la extinción o el poder con ese trauma, pues a lo mejor ya sí que podríamos plantear algo en humanos”.

La mayoría de las personas que sufren un evento traumático, lo superan, su circuito del miedo es capaz de encender y apagar esa alarma. Para ese 7% que no lo consigue, la buena noticia es que los cinetíficos cada vez acotan más las razones biológicas que se lo impiden y eso se traducirá en tratamientos personalizados más pronto que tarde.