La primera y última corrida de toros a la que asistió Isabel La Católica: "Sintió mucha pena de ello"

La Fiesta Nacional ha sufrido muchas prohibiciones en toda su historia: de Alfonso X al Parlamento de Cataluña

Manifestantes exigiendo la abolición de las corridas de toros en la Plaza Mayor de Madrid

Madrid - Publicado el - Actualizado

11 min lectura

¡Morante se retira! La noticia corrió ayer tarde como la pólvora por las calles y plazas de España. Ante la mirada atónita de los más de 20.000 espectadores que acudieron a Las Ventas para disfrutar de la tradicional Corrida de la Hispanidad, el llamado Genio de La Puebla se cortó la coleta de súbito.

El diestro se despidió así de forma definitiva de los ruedos bajo un merecido mar de aplausos y después de desorejar al cuarto toro de la tarde, el segundo de su lote, lo que le valió una última salida por la Puerta Grande. A sus espaldas quedan casi tres décadas de toreo y el orgullo de poder presumir de tener un Premio Nacional de Tauromaquia, recibido en 2021, y de decir que cortó el primer rabo del siglo XXI en la Maestranza (Sevilla) durante la Feria de Abril de 2023.

Morante en su despedida como torero en la plaza de Las Ventas, en Madrid

La noticia, sin duda, ha conmovido a los aficionados a los toros, especialmente a los "morantistas", que han rendido su particular homenaje al cigarrero a través de las redes sociales. Pero a nosotros esta retirada nos ha hecho pensar, además, en la historia de la tauromaquia en nuestro país, que bien podría asemejarse a una montaña rusa, porque oscila entre el apoyo y la prohibición.

DEL BRONCE A LA CASTILLA DE ALFONSO X

La tauromaquia —para los hunos, cultura; para los hotros, una tortura— se define como el "arte de lidiar toros". Aunque haya quien insista en apuntar que nació bajo el amparo de la Roma imperial, lo cierto es que sus antecedentes más remotos se ubican en la Edad de Bronce (3.300-1.200 a. C.).

España ha tenido, desde tiempos inmemoriales, un papel fundamental en la defensa y promoción del toreo. Hoy, tan solo siete países —de los más de 200 que hay en el mundo— permiten celebrar corridas de toros: España, Portugal, Francia, Ecuador, México, Perú y Venezuela. No obstante, esta lista tiene letra pequeña, pues en esos mismos países existen determinadas zonas geográficas o algunos textos legales que limitan la organización de este tipo de eventos.

Acrobacias en la plaza de toros

En España, para hallar el primer documento abiertamente contrario a este tipo de espectáculos y al primer 'antitaurino' del que se tiene registro escrito debemos hacer un viaje en el tiempo hasta la Castilla del siglo XIII. Según parece, entre los años 1256 y 1265 el rey Alfonso X, luego apodado como "el Sabio", manda a los principales juristas castellanos que redacten una serie de leyes con el objetivo de dar una cierta uniformidad jurídica al reino.

Este corpus normativo se conoció en un principio como el "Libro de las Leyes", pero luego mutó su denominación a la que conocemos hoy: "Las Siete Partidas". De todo este texto nos interesan dos leyes en particular. Empezaremos haciendo referencia a la Primera Partida.

Su título quinto lleva por nombre "De los prelados de la Santa Iglesia que han de mostrar la fe y dar los sacramentos". Dentro de él se ubica una norma, la Ley 57, que prohibía a los obispos "ir a ver los entretenimientos, como justas con lanzas, torneos, o el lidiar toros u otras bestias fieras y bravas; ni deben ir a ver a los que lidian, ni tampoco deben jugar a las tablas [al ajedrez o backgammon], ni a los dados, ni a la pelota, ni al tejuelo [una especie de disco o tejo], ni a otros juegos semejantes por los que pierdan su compostura o serenidad, ni detenerse a mirarlos".

"Alfonso X el Sabio", Eduardo Gimeno y Canencia (1857)

El monarca, por otro lado, cargaba en la Séptima Partida, en concreto en la Ley 4 del título sexto, contra "los que luchan o pelean con bestias bravas por el dinero que se les da". "El Sabio" los declaraba "enfamados", esto es, infamados o de mala fama. Este concepto jurídico se utilizaba en el siglo XIII para hacer referencia a una persona privada de crédito, honor y ciertos derechos civiles por ejercer oficios o acciones que se consideraban viles o indignos.

Cabe destacar, sin embargo, y en defensa de Alfonso X, que el rey no cargaba contra este tipo de espectáculos —en especial los taurinos— por ser contrario a su naturaleza, sino por el riesgo de muerte o heridas, así como por la pérdida del honor, la compostura, la moralidad y el autocontrol.

LA OPINIÓN DE ISABEL "LA CATÓLICA"

¿Y qué hay de Isabel I de Castilla? ¿Qué opinaba ella de nuestra Fiesta Nacional? Pues, gracias al historiador Manuel Fernández Álvarez, sabemos que la Reina Católica asistió en su vida al menos a una corrida de toros. Aunque por su testimonio cabe pensar que fue la primera y la última.

"Isabel la Católica", anónimo (siglo XVII)

El espectáculo tuvo lugar en el año 1494 con motivo de la visita de los reyes a la ciudad de Arévalo. Allí, dice Diego Clemencín, se "corrieron toros delante de Sus Altezas, é mataron dos hombres é tres ó cuatro caballos, et hirieron mas, porqué eran bravos". Clemencín continúa asegurando que "la Réina sintió mucha pena de ello, porque era naturalmente piadosa é cristianísima"

Pudo ser la muerte de estos dos hombre y estos animales lo que provocó el rechazo de "la Católica". Sabemos también que cuando el confesor del reina, fray Hernando de Talavera, fue informado de su asistencia a este espectáculo taurino le escribió una carta en la que la reprendía. El religioso, que también era el arzobispo de Granada, consideraba, tal y como recoge Vicente Rodríguez Valencia, que los toros eran un "espectáculo condenado".

La monarca le respondió agradeciendo sus palabras y explicando que "de los toros sentí lo que vos decís, aunque no alcançé tanto; mas luego ahí propuse con toda detenmnaçión de nunca verlos en toda mi vida, ni ser en que se corran". No obstante, Isabel aclara que es una medida que no está en su mano: "no digo prohibirlos [en el texto usa el término «defendellos» con el sentido delverbo francés defendre], porque esto no era para mí a solas".

LOS AUSTRIAS, GRANDES TAURINOS

Si seguimos bajando en la amplia lista de los reyes de España nos encontraremos con dos monarcas defensores de los toros: Carlos I de España y V de Alemania y su hijo, Felipe II. Fernández Álvarez explica en Felipe II y su tiempo (1998) que en el ocio del siglo XVI "tampoco podían faltar, cuando se celebraban las fiestas del santo patrón o cualquier acontecimiento, los toros, aunque fueran con unos lances bastante diferentes a los de las actuales corridas".

'Carlos V y Felipe II', retrato de Antonio Arias Fernández (1639-1640)

Felipe II nació el 21 de mayo de 1527 en Valladolid. Los emperadores Carlos e Isabel difundieron la "feliz noticia" por "todas las ciudades y villas de sus reinos", apunta Fernández Álvarez en Carlos V: Un hombre para Europa (1957). Unos días después, el 5 de junio, se produjo el bautizo del heredero de la Monarquía Hispánica. De él destaca la lucha por el nombre. "La vieja nobleza hispana votaba por el nombre de Fernando, en recuerdo del gran rey. (...) Pero Carlos V quiso venerar el recuerdo de su padre, y con él de su ascendencia borgoñona, poniéndole el nombre de Felipe".

El nacimiento del príncipe Felipe justificaba “los festejos que la villa de Valladolid organizó con tal ocasión”. Dentro de estas actividades festivas se enmarcaban las corridas de toros. La tradición cuenta —y así lo pintó siglos después Francisco de Goya y Lucientes— que, durante esos actos, el mismo emperador llegó a enfrentarse a un toro.

Pero no solo la tradición lo cuenta, sino que Prudencio de Sandoval, cronista del emperador, dice que "el Emperador dió una buena lanzada; otros también se quisieron señalar. Después de muertos los toros, Su Majestad ordenó los caballeros, de manera que pudiesen correr y jugar las cañas".

"Carlos V lanceando un toro en la Plaza de Valladolid", Francisco de Goya y Lucientes (1814-1816)

"Felipe II —explica Ángel Olmedo— no era aficionado a las corridas de toros. Existen pruebas de que asistía a ellos, más por cortesía que por otra razón". No obstante, el monarca consideraba "la fiesta costumbre tan antigua que está en la misma sangre de los españoles".

En el año 1567 el papa Pío V, hoy santo, "emitió la bula De salute gregis por la que prohibía todas las corridas de toros, tanto las de a pie como las de a caballo, a la vista de las numerosas muertes que ocasionaban", cuenta Geoffrey Parker en Felipe II: La biografía definitiva (1978). En ella declaraba que "a las personas seglares que murieran durante las 'lides' se les negaría un enterramiento religioso y los clérigos que asistieran a presenciarlas serían excomulgados".

El Rey Prudente protestó junto a la Universidad de Salamanca por esta medida tan extrema. Pese a ello tuvo que esperar hasta que en 1575 "Gregorio XIII cedió a estas objeciones y levantó la prohibición de asistir a corridas de toros, tanto a los laicos como a los caballeros de las Órdenes Militares, aunque insistió en efectuar algunos pequeños cambios (como cortar o limar los cuernos de los toros) y mantener el veto de asistencia para los clérigos".

"Felipe II presidiendo un Auto de Fe", Domingo Valdivieso y Henarejos (1871)

Parker recuerda, además, que Felipe, como rey de Portugal y negándose a cumplir la restricción, "asistió a cinco días de 'toros' en Lisboa para celebrar la derrota del ataque francés sobre las Azores, manteniendo una implacable presión sobre Roma hasta que n 1596 Clemente VIII retiró todas las restricciones sobre la asistencia a las corridas. Felipe II había salvado el principal festejo de los aficionados de todo el mundo ibérico".

los borbones, los más antitaurinos

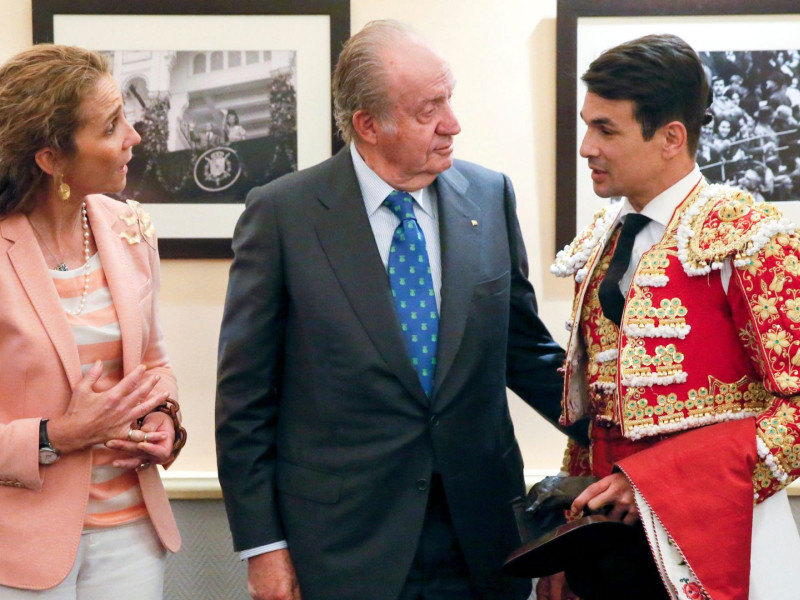

Aunque muchas veces hemos visto al rey Juan Carlos I [también al actual rey Felipe VI] asistir a las corridas de toros y pese a que ha demostrado su apoyo explícito a la Fiesta Nacional al igual que su hija mayor, la infanta Elena; la verdad es que no todos los borbones han sido iguales.

En el año 1700 murió el último de los Austrias, Carlos II, y con él la tradición de acudir a una corrida de toros. El duque de Anjou le sucedió en el Trono. Sofía Campos le atribuye la "prohibición de celebrar corridas en Madrid y alrededores en 1704, que estuvo vigente hasta 1725". Su hijo y sucesor, "Fernando VI, prohibiría nuevamente la fiesta de los toros en 1754, con la excepción de cuando se organizase con fines benéficos, aunque la prohibición sólo duró un lustro, hasta 1759".

El rey Juan Carlos y la infanta Elena junto al diestro José María Manzanares durante la corrida de la Beneficencia de 2013

Carlos III se ciñó la Corona española dejando atrás la napolitana. Mediante una Real Orden fechada en 1778, prohibió nuevas concesiones de fiestas de toros. Según nos cuenta el investigador Álvaro Luis Sánchez-Ocaña Vara, unos años más tarde, en 1785, a través de una Real Pragmática Sanción, prohibió "las fiestas de toros de muerte en todos los pueblos del Reyno, a excepción de los en que hubiere concesión perpetua o temporal con destino público de sus productos útil o piadoso".

Su hijo Carlos IV no fue menos cruel con la Fiesta Nacional. "El Cazador" comenzó el 1790 su labor antitaurina con una real provisión en la que prohibía correr novillos y toros de cuerda por las calles. Quince años después, en 1805, publicó una Real Cédula "por la qual se prohíben absolutamente en todo el Reyno, sin excepción de la Corte, las Fiestas de Toros y Novillos de muerte".

Quizá el mayor defensor de los toros en el siglo XIX sea Goya, que publicó en 1816 más de una treintena de dibujos reunidos bajo el título La Tauromaquia en los que retrata la historia y pasión del toreo en España, desde sus orígenes caballerescos hasta los toreros contemporáneos de su tiempo.

La Tauromaquia Nº20. Ligereza y descaro de Juanito Apinani. Francisco de Goya y Lucientes (1816)

Con técnicas de aguafuerte y aguatinta, Goya convirtió el espectáculo taurino en un símbolo de la identidad popular y del valor humano, al tiempo que captó su dramatismo, su violencia y su belleza.

LOS AÑOS DE LA REPÚBLICA Y EL FRANQUISMO

El 14 de abril de 1931 se proclamaba en España la Segunda República, un régimen que duraría cinco años y que fue tan convulso política y socialmente que desembocó en una Guerra Civil que dividió el país en dos bandos. En estos años se intentó terminar también con los espectáculos taurinos por "razones de humanidad".

Sin embargo, apunta Campos, "a partir de enero de 1932, una nueva disposición permitiría celebrar corridas de toros y novillos en plazas provisionales, siempre que la lidia corriese a cargo de toreros profesionales, prohibiendo 'en absoluto que se corran toros y vaquillas ensogadas o en libertad por las calles y plazas de las poblaciones'".

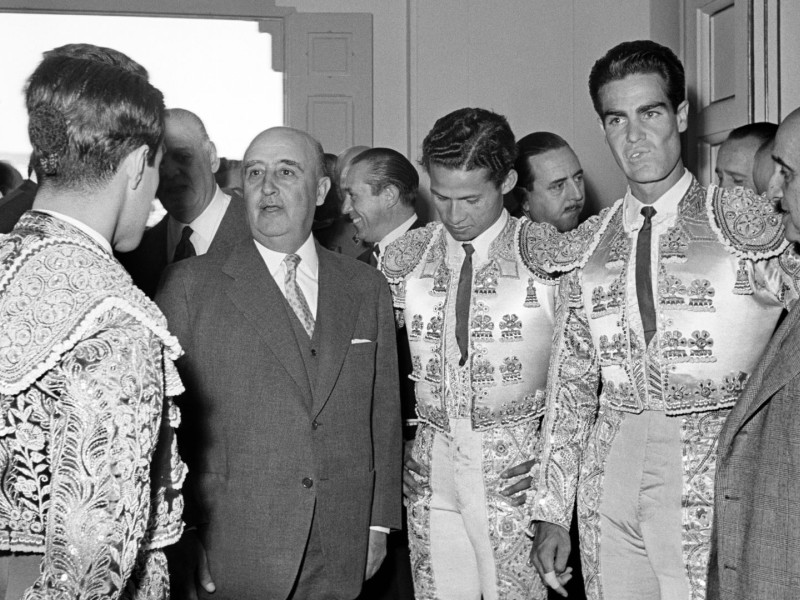

Francisco Franco junto a varios toreros durante la Corrida de la Beneficencia en 1958

El 1 de abril de 1939, el Bando Nacional ganaba la Guerra Civil y Francisco Franco, que desde el mes de octubre de 1936 ya se daba el título de Generalísimo, se hizo con el poder absoluto de España.

Llama la atención que el 20 de marzo de 1962 el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba el "Texto Refundido del nuevo Reglamento de Espectáculos Taurinos" que, en su artículo 46, prohibía "en absoluto se corran toros o vaquillas ensogados o en libertad por calles y plazas de las poblaciones". De esta restricción se libraban, "dado su carácter tradicional, los encierros de Pamplona, así como otros de análogas características de tradición".

Ya en democracia hay que destacar dos textos. En primer lugar, la ley canaria de Protección de los Animales que "prohíbe la utilización de animales en peleas, fiestas, espectáculos y otras actividades que conlleven maltrato, crueldad o sufrimiento". En segundo lugar, la antitaurina aprobada en Cataluña el 28 de julio de 2010 que, sin embargo, fue declarada inconstitucional en 2016.