LITERATURA NOVEDADES

"Macarras ibéricos", la intrahistoria de los barrios marginales de España

Magdalena Tsanis

Publicado el - Actualizado

3 min lectura

Magdalena Tsanis

Del barrio madrileño de Entrevías a las Tres Mil Viviendas de Sevilla y del Barrio Chino barcelonés a la Ruta del Bakalao levantina, Iñaki Domínguez traza una radiografía de la vida marginal en las grandes ciudades españolas, entre los años 60 y el cambio de siglo, en el libro "Macarras ibéricos" (Akal).

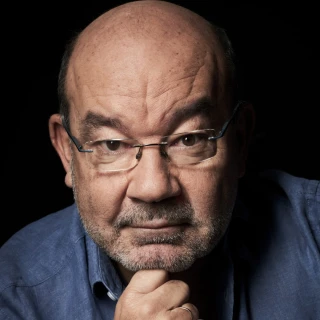

Con una aproximación entre antropológica y novelesca, Domínguez construye esta historia a pie de calle, a través de los testimonios de sus protagonistas -los que han sobrevivido- y de algunos expertos y a base de olfato y de seguir el rastro de los mitos que le fascinaban de niño, según desveló durante la presentación del libro en Madrid.

"Macarras ibéricos" es la continuación de "Macarras Interseculares" (2021), del mismo autor, filósofo y antropólogo cultural. Si éste se centraba en las leyendas callejeras del Madrid más canalla, ahora extiende el relato, vibrante y repleto de anécdotas jugosas, a las periferias de otras ciudades españolas.

No es casual la elección de grandes núcleos económicos e industriales, destino del éxodo desde al campo a la ciudad durante el franquismo desarrollista. Los macarras, apunta Domínguez, son los hijos de aquellos emigrantes, que crecieron en barrios de nueva construcción y fueron corrompidos por el ecosistema urbano.

Jóvenes que, desde los años 60 y 70, empezaron a usar la violencia para afianzar su identidad y relacionarse con el mundo y que a menudo se juntaban en pandillas donde imperaban ciertos códigos de protección mutua frente al exterior.

Eran los tiempos en los que el barrio se sentía como el mundo, las casas se dejaban abiertas en verano y los colchones se sacaban a la calle por la noche. Y donde todo el mundo tenía un mote: El Rubio, El Casimiro, El Piti, el Chichi...

El autor señala un antes y un después en los hábitos macarras con la llegada de la heroína y dedica un capítulo a las rutas de la droga, desde Ámsterdam a Galicia, con la ayuda del historiador Juan Carlos Usó y del policía experto en narcotráfico Mariano Simancas.

También explora la relación entre marginalidad y subculturas y dedica varios capítulos al cine quinqui y de explotación y a los estilos musicales asociados al macarrismo, la rumba de los Chichos y los Chunguitos y el sonido Caño Roto de Las Grecas y Los Chorbos.

En este momento de reivindicación del llamado cine quinqui, resultan especialmente oportunos los testimonios de actores, extras o ayudantes de cámara que participaron en aquellos rodajes donde, según cuentan, realidad y ficción se confundían y era habitual pagar a los actores con heroína.

En Barcelona, Domínguez sitúa a Ignacio Iquino como precursor de José Antonio Loma, que triunfó comercialmente con sus "Perros callejeros" (1977) y salta a Madrid para hablar de los rodajes de Eloy de la Iglesia, como "Navajeros" (1980) o "El pico" (1983) o de Carlos Saura, "Deprisa, deprisa" (1981).

En Bilbao, vincula el auge virulento del punk y el rock combativo de los 80 con la desindustrialización, la epidemia de la heroína y el terrorismo. En Sevilla, recorre la historia de las Tres Mil Viviendas guiado por sus habitantes.

Ya en los 90 y en un panorama dominado por las tribus -identidades de consumo globales en las que se diluyeron las pandillas- sitúa como macarra paradigmático y autóctono al bakala, un arquetipo que si bien proliferó en Valencia, tiene su origen en Barcelona, una "mutación del neonazi" que en realidad poco que ver con el bacalao (con c) valenciano de los 80 y principios de los 90.

En su época de auge ese mundo discotequero valenciano aun no estaba masificado y tenía un público más selecto, ávido de una vanguardia musical que algunos comparaban con la de Berlín. Pero el experimento murió de éxito, con un público cada vez más numeroso, los empresarios deseosos de sacarle partido y un empobrecimiento musical.

La versión más comercial y machacona de los sonidos valencianos y en concreto el concepto 'mákina' se le atribuye a Nando Dixkontrol, un DJ de la discoteca Psicódromo de Barcelona -donde también se empieza a adoptar la estética 'skinhead'- y que los domingos por la tarde se trasladaban a Valencia.