Publicado el - Actualizado

4 min lectura

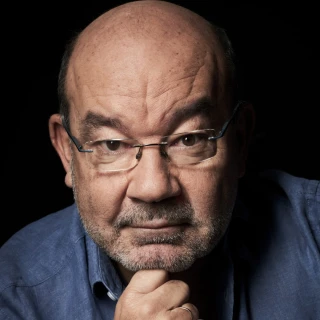

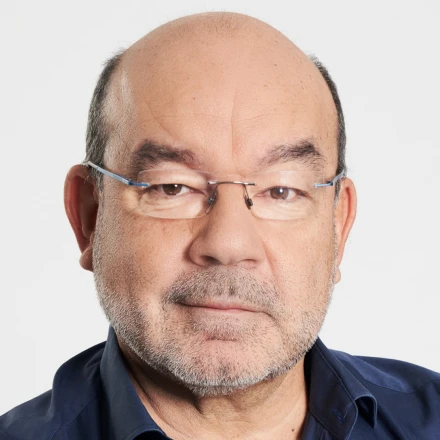

Ximena Hessling

Una excavación arqueológica en la plaza del Fotógrafo Robert Capa, situada en el madrileño barrio de Entrevías, ha permitido localizar los edificios de los años 20 que fueron bombardeados durante la Guerra Civil en noviembre de 1936 por la aviación franquista y documentar cómo fue la vida posterior en este espacio donde se instalaron chabolas en la posguerra.

Los trabajos, promovidos por la Fundación Anastasio de Gracia y ejecutados por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), con financiación de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, se han desarrollado en un solar que está situado entre el número 10 de la calle Peironcely, la casa que fotografió Robert Capa durante la Guerra Civil, y la parroquia de San Carlos Borromeo, en el distrito de Puente de Vallecas.

En concreto se han destinado 10.000 euros a la inspección geofísica, que se desarrolló en septiembre; la excavación arqueológica, que tuvo lugar en la primera quincena de octubre, y el estudio posterior.

"Lo cierto es que no teníamos muchas expectativas porque el lugar fue arrasado completamente a mediados de los años 70, pero tanto la prospección geofísica como después los sondeos demostraron que se conservaban restos de cierta entidad", explica a EFE el arqueólogo Alfredo González-Ruibal.

MIGRANTES DE OTRAS COMUNIDADES

Los trabajos permitieron dar con los edificios de los años 20 y dentro de esos inmuebles se encontraron las chabolas que se habían construido, fundamentalmente, a mediados de los 50 por parte de migrantes que llegaron de Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha.

"En estas chabolas, que estaban muy bien conservadas, pudimos encontrar muchos restos que nos hablan de la vida cotidiana a comienzos de los años 70s de estas familias de clase baja que han tenido que venir a Madrid para buscar una vida mejor", indica González-Ruibal.

Las chabolas fueron construidas en los años 50 pero lo que se ha encontrado sobre el suelo es lo que quedó allí cuando las familias abandonaron estos espacios para ser realojadas en pisos de protección oficial hacia 1974-1975.

"Hay que tener en cuenta que en esa época se produce el gran crecimiento demográfico en España y que la gente que vivía en las chabolas eran, sobre todo, familias numerosas, de ocho, nueve o diez personas, que habitaban espacios muy reducidos, en algunos casos, de menos de 20 metros cuadrados", precisa el experto.

LOS JUGUETES DE LOS NIÑOS

En este contexto han aparecido muchos objetos relacionados con los niños, como juguetes, medicinas, un chupete o ropa, que en algunos casos todavía existen en la actualidad, como los cochecitos de juguete, fabricados en el inicio de la sociedad de consumo en España en los años 60 y 70, cuando se popularizan los objetos fabricados de forma industrial en materiales sintéticos.

También se han hallado objetos que ahora parecen raros, como las canicas o los yoyós, o refrescos que han desaparecido como la Mirinda o el Ryalcao.

Estos trabajos han permitido conocer cómo era la vida doméstica en las chabolas al final del franquismo, cuál era el tamaño de las casas, cómo estaban decoradas, cómo se lavaban, cómo dormían sus habitantes, a través de los restos materiales de la arqueología y de los testimonios de la gente que se ha acercado a contar sus vivencias.

González-Ruibal apunta que "hay fotos del exterior de las chabolas pero no hay muchas imágenes del interior" y agrega que la única documentación que se puede encontrar en los archivos es el nombre o el DNI de los que pudieron vivir allí o los datos de las facturas de la luz de aquellos que las pagaban.

ESPACIOS IMPOLUTOS

"Muchas veces -detalla- todos nos imaginamos las chabolas como un espacio de degradación, pero, por el contrario, aquello estaba impoluto. Había un mantenimiento constante y un deseo de convertirlos en espacios dignos, limpios e higiénicos, lo que se refleja en todas las reparaciones que van haciendo a lo largo de los años y todos los productos de limpieza que han aparecido, el cubo de la fregona, el recogedor del polvo, la escoba o la lejía, además de los artículos de higiene personal, el champú, el gel, el jabón o la crema".

Esto requería "un esfuerzo muy grande" de sus moradores, porque no había cuarto de baño y la gente tenía que ir a buscar agua con barreños a la fuente que estaba a cien metros de distancia para lavarse en un patio.

"La arqueología contemporánea es un campo que se está desarrollando mucho desde hace 20 años" y, en estos casos, "podemos hablar con la gente que en su infancia jugó con esos juguetes o tuvo que malvivir en esas chabolas", agrega. "Eso es increíble porque le da una dimensión emocional que no tiene la arqueología más antigua", asegura.

El objetivo inmediato de los investigadores es procesar los datos y escribir un informe que será accesible al público en internet a través del repositorio digital del CSIC, pero a largo plazo les gustaría retomar las excavaciones para musealizar el espacio, presentar al público algunos de estos restos restaurados, con carteles, convertir el sitio en un paraje de memoria y exponer algunos de los restos procedentes de la excavación en el número 10 de la calle Peironcely, que debería ser un museo.