Derechos Humanos: La libertad individual como fundamento

Derechos Humanos: La libertad individual como fundamento

Publicado el - Actualizado

3 min lectura

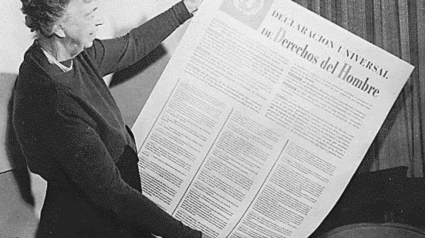

Haciendo un poco de historia, fue el 10 de diciembre de 1948 cuando se dio a conocer en la ONU la Declaración Universal de los Derechos Humanos con la proclamación de las libertades que en el orden ideológico han recibido también el refuerzo inestimable de los mensajes navideños de Pío XII, de la encíclica Pacen in Terris de Juan XXIII y de las Constituciones del Concilio Vaticano II.

En el plano teórico, todas las concreciones constitucionales del mundo occidental parten de la creencia en unos derechos fundamentales del hombre que están por encima del Estado, los cuales tienen valor más alto que éste, entendiéndose por lo tanto que uno de los fines principales del Estado consiste en garantizar la efectividad de tales derechos.

Así, cuando se habla de derechos humanos o derechos del hombre, lo que se hace es dirigir requerimientos al legislador, fundados en normas o en principios ideales, en criterios estimativos, en juicios de valor, en el Derecho natural al fin y al cabo, para que el orden jurídico positivo emita preceptos que vengan a satisfacer estas exigencias.

No obstante lo anterior, en la actualidad y más en concreto en la realidad política y social, se observan grandes negaciones de los derechos del hombre, incluso de los más ligados a la idea de la dignidad humana. Hay un condicionamiento sociológico de los derechos humanos que a menudo impone limitaciones a su realización y restricciones a su vigencia.

El ser humano goza de una dignidad que resultaría mermada si no se le reconocieran determinados derechos y libertades necesarios para su desarrollo personal libre y responsable, es decir, se le estaría "cosificando" o "animalizando" si se le obligara a ser una simple pieza más en un juego dominado por quien ostenta el poder. Así pues, los derechos humanos deben ser entendidos como derechos que corresponden a la persona en atención a su naturaleza.

Al tratarse de verdaderos derechos y no de simples exigencias morales o reivindicaciones de grupos sociales, el legislador está obligado a reconocerlos y recogerlos en las normas positivas, estableciendo los mecanismos efectivos para su defensa. El legislador no concede, en realidad, estos derechos mediante las normas positivas, sino que se limita a reconocerlos y darles el cauce positivo que necesitan para desplegar su eficacia. Por ello, no fue la Constitución española la que nos concedió el derecho a la vida o a la integridad física, sino que en ella se recogieron esos y otros derechos determinados porque no podía ser de otro modo. De una lectura atenta del Título I de la Constitución española se extrae cómo el texto constitucional emplea el término "reconocer" y no el de "conceder". Me parece especialmente relevante por el contexto histórico y las especiales circunstancias que vivimos utilizar como ejemplo el Artículo 27 de la Constitución española, cuando dice "Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce el derecho a la libertad de enseñanza".

En mi opinión, la razón de todo lo expuesto la hallamos en el principio de la libertad individual. Si el hombre es un ser que tiene fines propios, si es un ser que constituye un fin en sí mismo, si es una criatura hija de Dios con la perspectiva de su autosalvación, y si esos fines pueden ser cumplidos tan sólo por la propia decisión individual, resulta claro que la persona humana necesita una esfera libertad dentro de la cual poder operar, necesita el respeto y la garantía de su libertad, necesita estar exento de la coacción de otros individuos y de la coacción de los poderes públicos que interfieran con la realización de tales finalidades que le son propias. Aunque la sociedad y la autoridad sean esencialmente necesarias al hombre, únicamente el individuo mismo en su ámbito de libertad puede desenvolver sus fuerzas creadoras.

David Andrés Pérez, Miembro de Polis